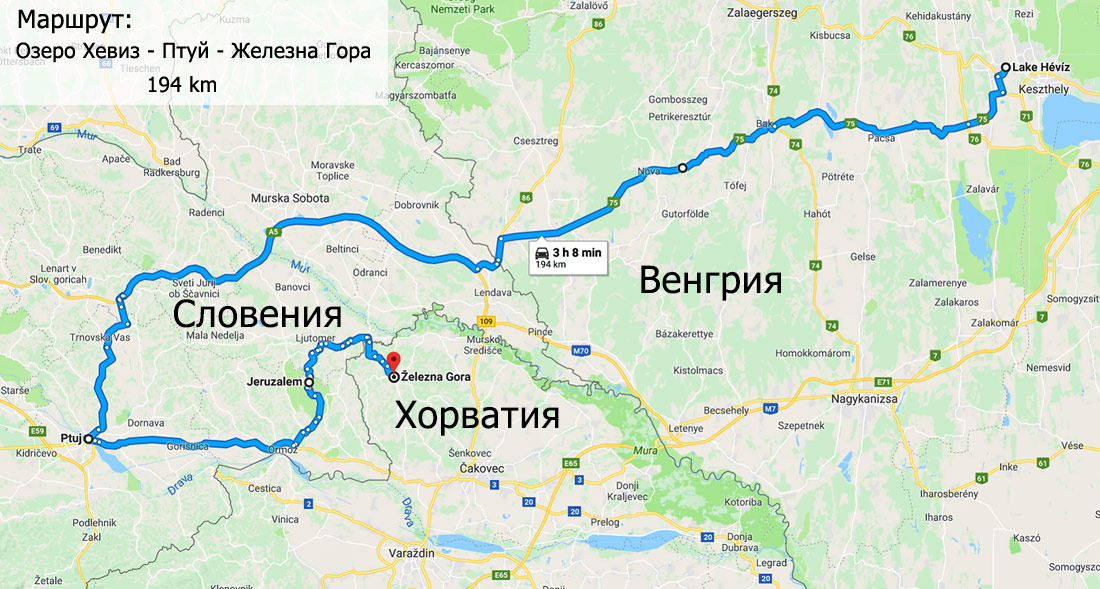

Побродив вокруг озера и перекусив в подвернувшемся кафе, мы взяли курс к венгерско-словенской границе (73 км) по 75-му шоссе. Дорога змеилась и кружилась сплошными поворотами через леса и поля, мимо аккуратных деревенек, мимо грибников с корзинами по обочинам (охотились, небось, на тот деликатесный

венгерский трюфель).

Дорожные знаки «с оленем» встречались через каждые 5 км, но к сожалению (а может быть и к счастью!) копытные нас полностью проигнорировали. Перед границей со Словенией залили полный бак, спустив оставшиеся венгерские форинты, и прикупив там же виньетку для проезда по словенским дорогам (15 евро на 7 дней; фиолетовый квиток, лепится на лобовое стекло), пересекли невидимую границу.

И если венгры всячески подчеркивали необходимость покупки виньетки-матрицы, то хитрые словенцы этого не делали, и, как выяснилось, намеренно. Изучив разные форумы, стало понятно, что таким образом они срубают нехилые штрафы в сотни евро с иностранцев, которые и понятия не имели, что должны были заплатить за проезд по дорогам. Будьте бдительны.

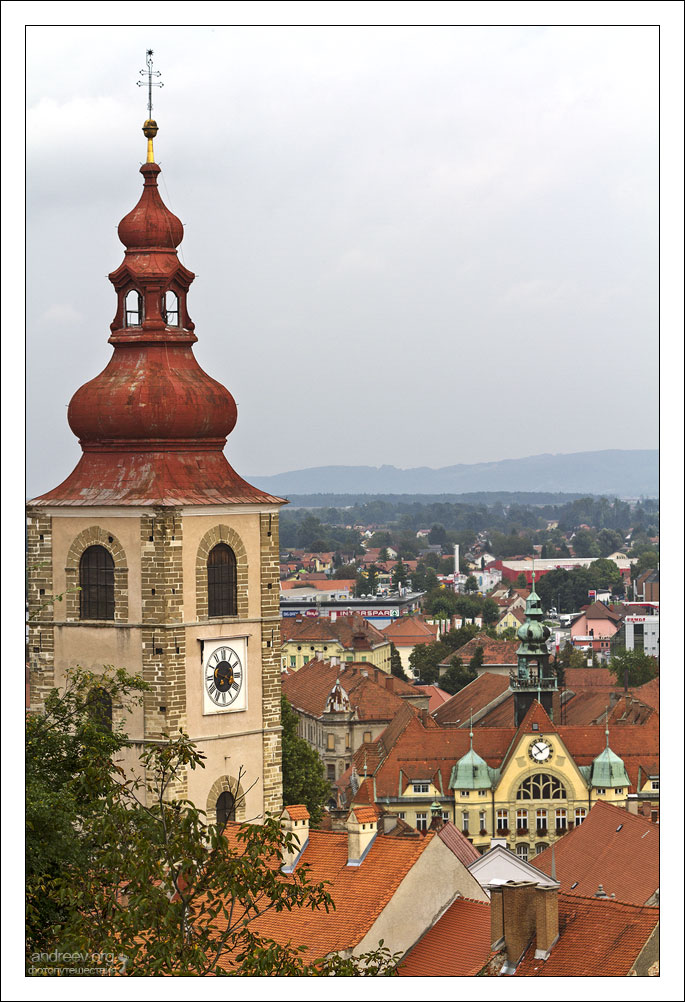

Начать знакомство с четвертой страной из этого путешествия – Словенией, мы предполагали с одного из старейших её городов под названием Птуй, до которого было около часа езды от границы. Большая часть пути прошла по платному (отличному!) шоссе A5 на скорости 110 км/ч, и только последние 18 км до города провели в неизбежных поворотах. Появилось много грузовиков с итальянскими, польскими, украинскими номерами; видимо торговое направление. В какой-то момент, радио в машине прочихалось, прокашлялось, и вдруг выдало: «Синее, синее, мор-эээ, пэсня льтца над простор-ээм…» Порвало в клочья :)

С русским языком в Словении не пропадешь. Его понимают практически везде, пусть немного в искаженном виде, но тем не менее.

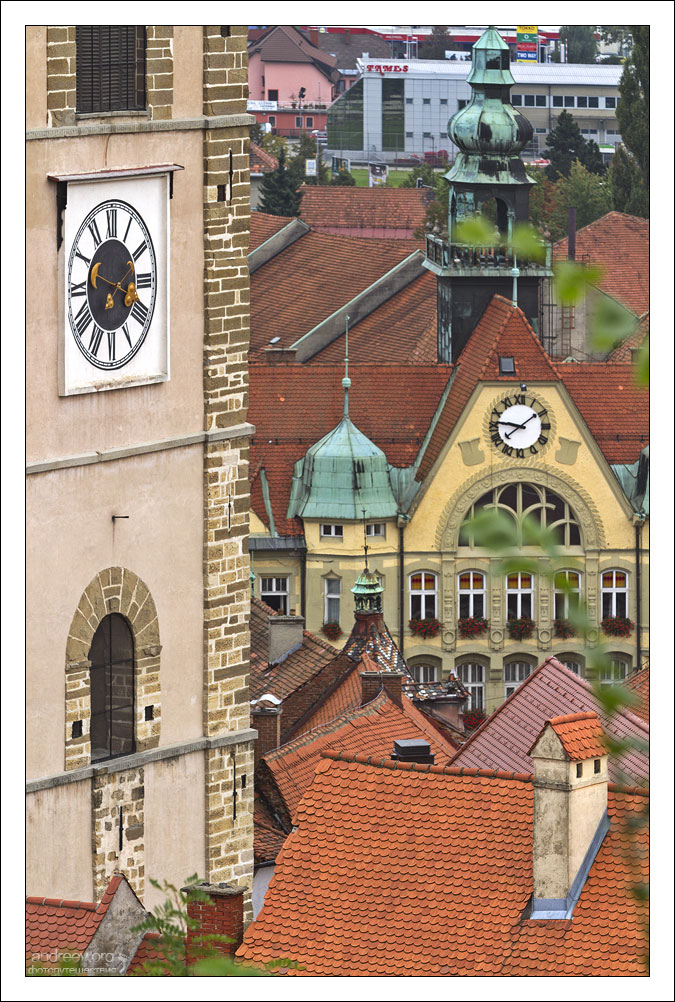

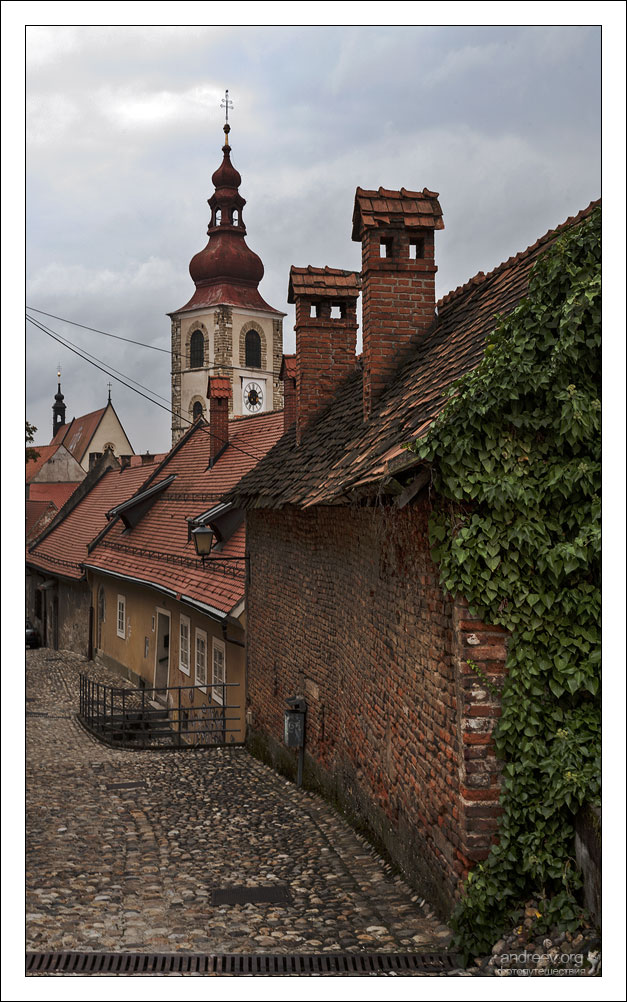

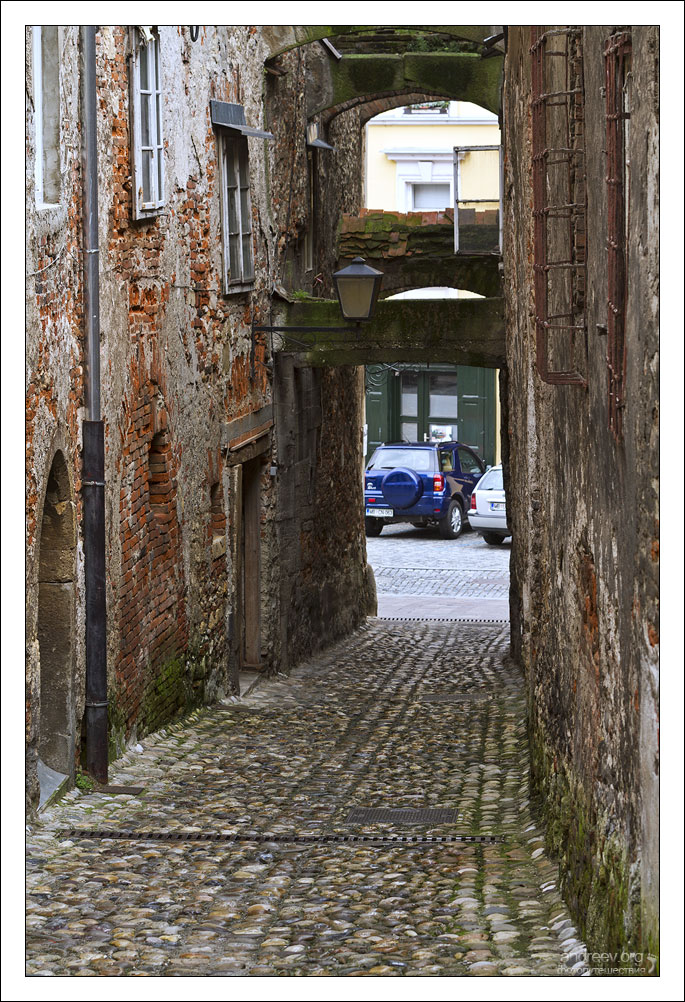

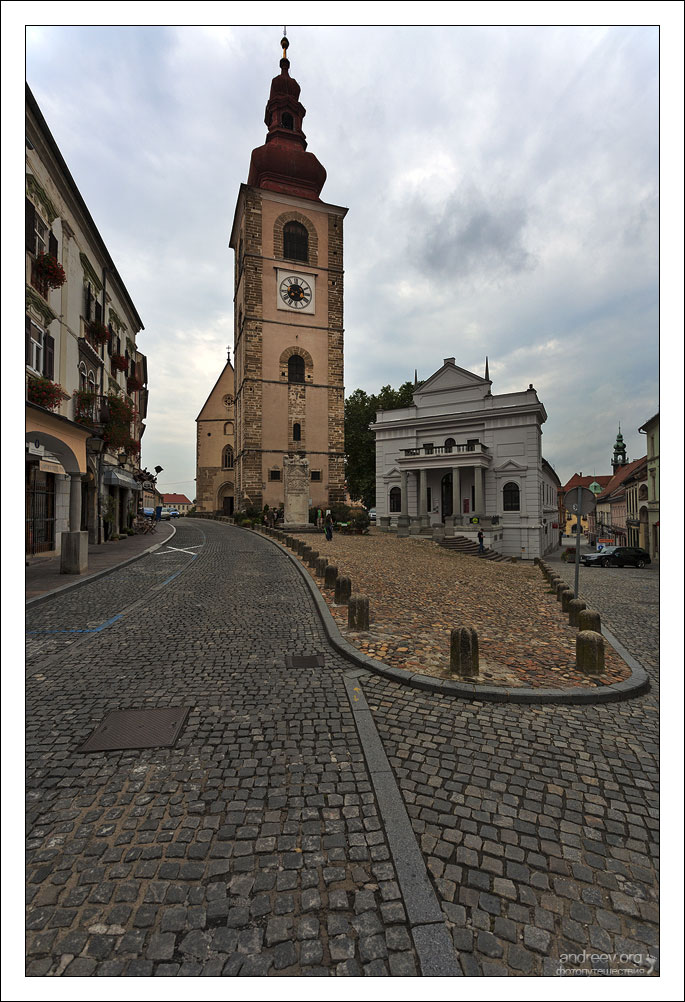

И вот впереди засверкали воды Дравы – правого притока Дуная; мы въехали в Птуй.

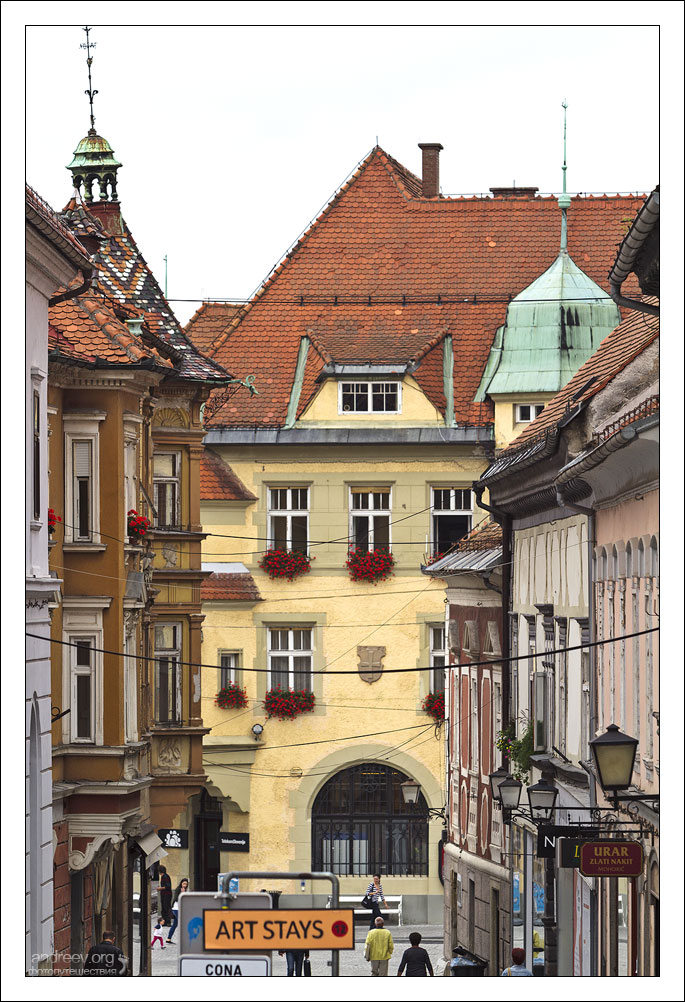

Если почитать американские форумы, народ почему-то хихикает над названием “Ptuj”. Ну это известный факт, что некоторые слова звучат странно, а порой и неприлично на других языках. Характерный пример – слова «факир» и «факел», которые не рекомендуется употреблять в приличном англоязычном обществе ;-) А также, распространённое китайское имя “Huy”, вызывающее массу проблем у русскоязычных граждан в США. Спасаемся только тем, что произносим как «Уи», или по буквам «Эйч-Ю-Уай». Значения: «интеллигентный, умный, разумный, смышленый». А не то, что вы подумали.

Ну а что не так с Птуем? По-английски заглавная “P” почти не слышится, в результате слово похоже на звук, когда кто-то сплевывает через зубы. Видимо, некоторым смешно.