Продолжение рассказа.

- УАЗик за так

- канал Дураков

- Приполярные экзоты

Часть 3-я. Маршрут: Соловецкие озера - ботанический сад - возвращение на материк - снова Питер.

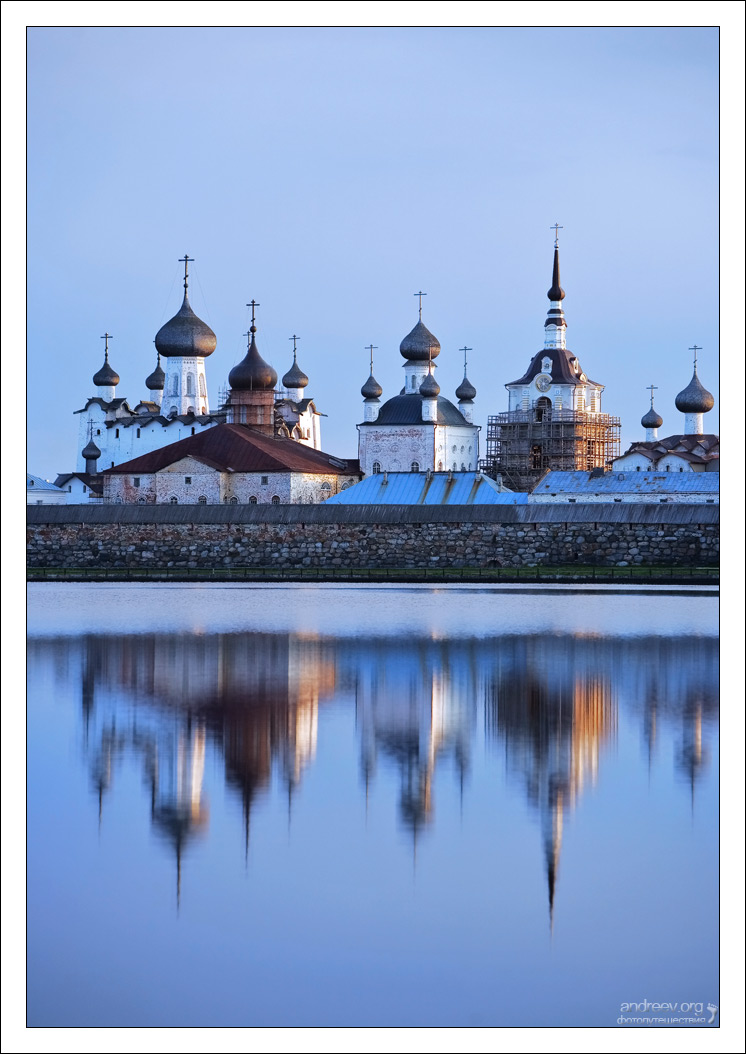

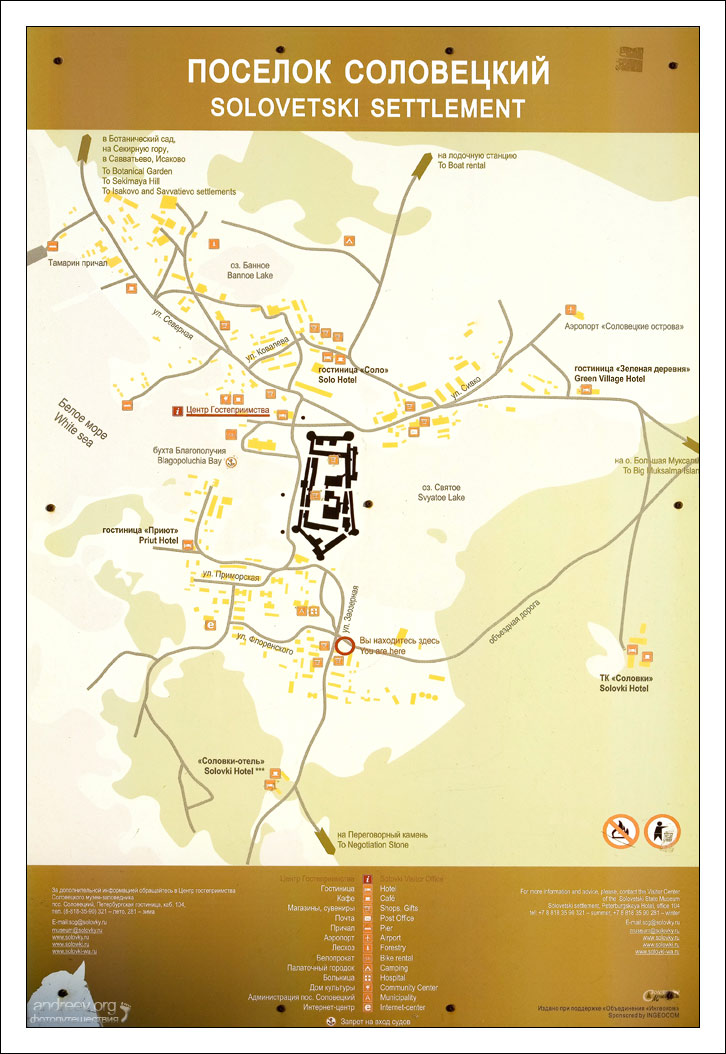

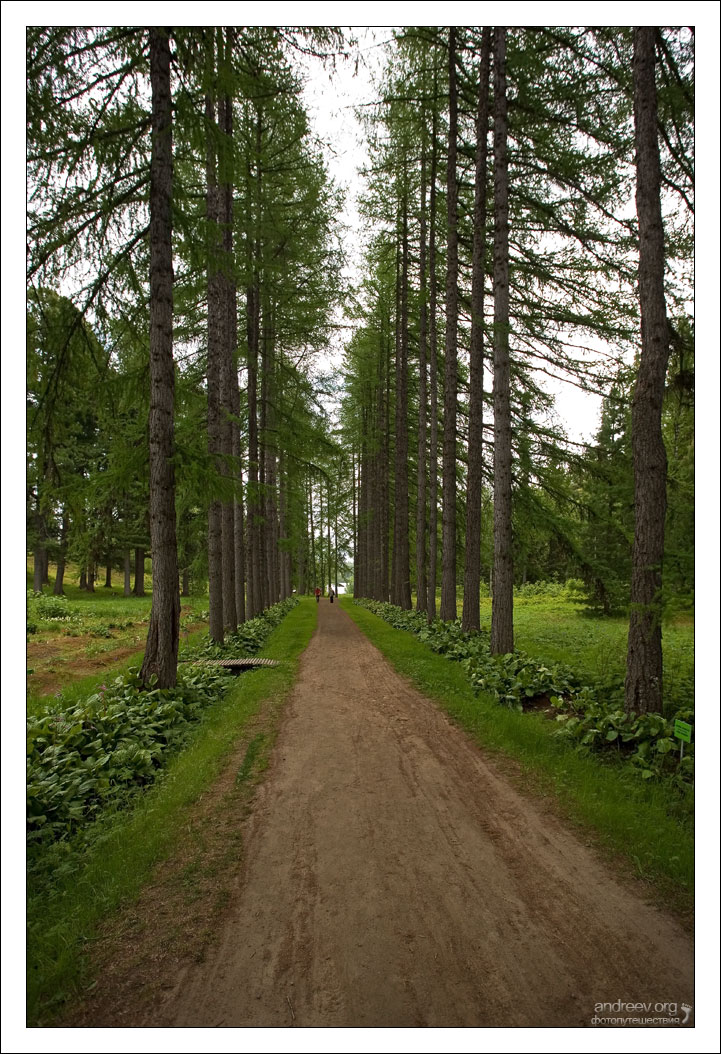

Кроме монастыря, который посетили в предыдущий день, на Большом Соловецком острове находилась еще пара мест, интересных для исследования. В первую очередь, это конечно же Соловецкие озера, а также уникальный ботанический сад. И то и другое было расположено в нескольких километрах от поселка Соловецкий, а учитывая, что с нами путешествовал двухлетний пупс, эти километры превращались в целую марафонскую дистанцию. Поэтому, не долго думая, мы опять решили взять в аренду машину.

Выбор остановили на "экзотическом" УАЗике (1500 руб. в день); когда еще случай представится. Порадовал контракт на выдачу, по-моему, самый короткий из всех, что видели.

Главный пункт: "Водитель должен быть трезв!" Ниже: "Если водитель остановлен единственным на Соловецком острове инспектором ДПС Юрием Петровичем Мироновым, согласно ПДД, водитель обязан прекратить движение, быть приветливым, без пререканий выполнить его требования. Взяток не предлагать!". И робкая приписка от руки: "А ежели спросит про техосмотр, то скажите, что бумаги у него на столе в очереди лежат". Доставило, да :)

Однако, всплыла неожиданная проблема - у нас заканчивались наличные деньги :) Казалось бы, дело плевое, пошли в банкомат и сняли, но оказалось, что в выходной этот агрегат на острове не работает. Самое удивительное, что машину нам всё-таки дали, под честное слово. Дело в том, что хозяйка проката уплывала на материк на том же катере и в тот же час, что и мы, так что договорились, что деньги мы снимем в Кеми, и отдадим ей на вокзале, перед отправлением её поезда. Вот таки люди живут на Соловках. Представить подобную ситуацию в других странах, в том числе в маленьких городках-деревеньках, я просто не могу.

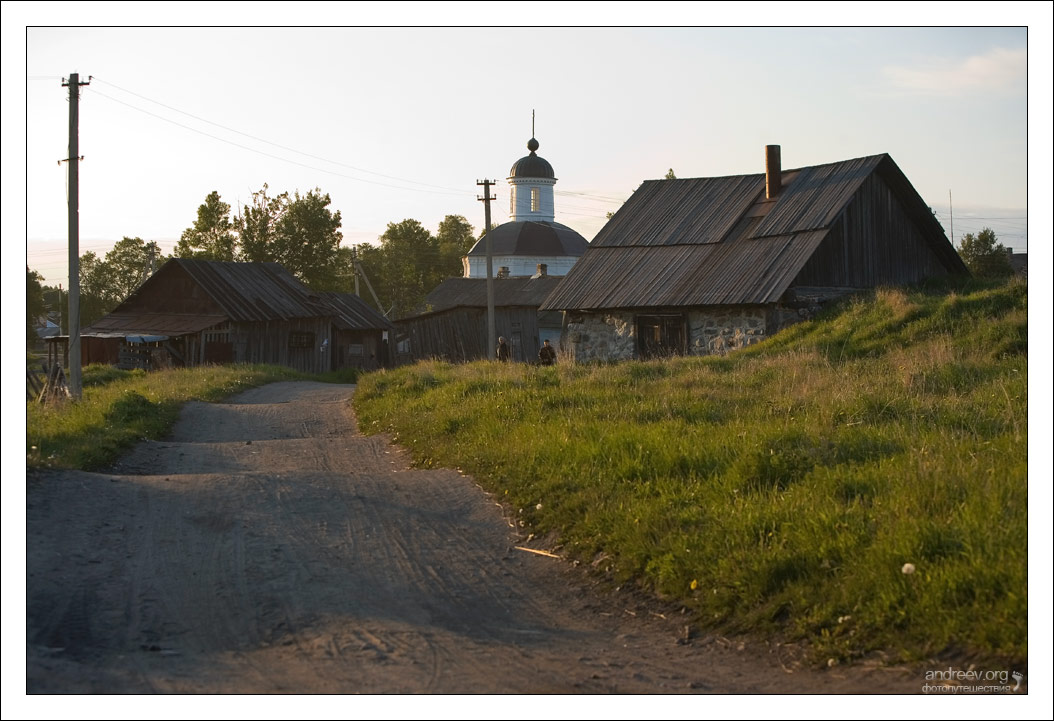

В УАЗике даже минимальный комфорт отсутствовал по определению, но мы получили неимоверное удовольствие от езды. Главное, чтоб ехать было недалеко :) Дороги гладкостью не блистали, да честно говоря мы от них этого и не ждали. Тот редкий случай, когда ухабистость и колейность на редкость удачно вписывались в окружающий пейзаж, а асфальт "с иголочки" смотрелся бы чуждо и инородно.