Перу: на автомобиле по стране Инков. Фото-дневник

Всего 71 сообщ.

|

Показаны 21 - 40

Re[Katrin Andreyeff]:

Это не курятники- это самозахватчики земель

Re[Katrin Andreyeff]:

Продолжение подоспело.

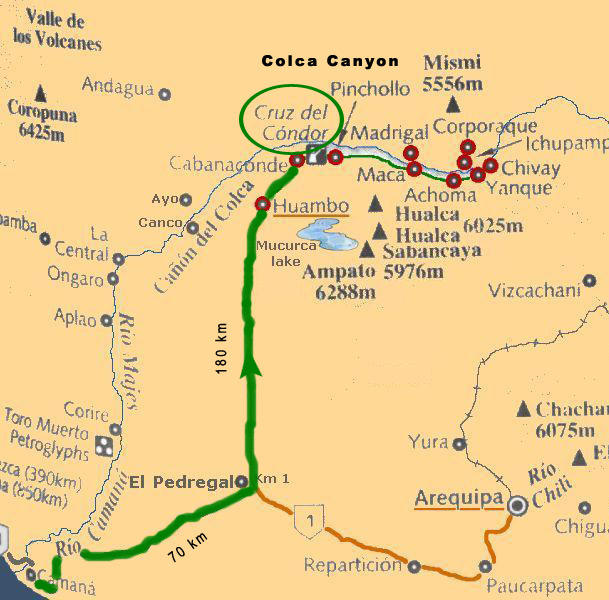

День 4-й. Маршрут: дорога в ущелье Colca через Huambo - попутные деревеньки - вечерний Cruz del Condor - ужин с управляющим гостиницы "Kuntur Wassi".

Утром оказалось, что отель, где мы остановились на ночлег, располагался у подножия огромной песчаной дюны. Ночью сквозь сон периодически слышали шум проезжающих по PanAm машин, но это ничуть не помешало отлично выспаться. К 8 утра хозяйка организовала простой и вкусный завтрак для единственных посетителей под пологом небольшого шатра. В компании её и наглого, цветастого, ручного попугая, охотящегося за блинами на тарелке, приятно скоротали утренний час. Напоследок хозяйка предупредила:

- Будьте осторожны 9 июля.

- А что такое?

- Перуанская оппозиционная партия готовит серию забастовок по всей стране, протестуя против правления проамериканского президента Алана Гарсия. Скорее всего, дороги перекроют, аэропорты тоже, не будет ничего работать.

Прикинув, что в этот день мы как раз будем в Мачу-Пикчу, вдалеке от беснующихся толп, не сильно обеспокоились. И напрасно! Но обо всём по порядку.

В планах на сегодня значился длинный переезд в ущелье Colca с не самой популярной стороны - не через Арекипу, а через Huambo. С точки зрения логистики, этот путь показался наиболее оптимальным, особенно для тех, у кого есть машина. Автобусы через Хуамбо тоже ходят, но не регулярно. Дорога предстояла нелегкая, гравийная, без каких-либо сервисов по пути. Поэтому, прежде чем окунуться в дикую местность, хорошенько затарились в придорожной лавке водой, сухими перекусами, шоколадными батончиками, и конечно же Инка-колой. Эх, хорошо пошла шипучка!

До первой контрольной точки - поселения El Pedrigal (от Каманы 70 км), промчались со скоростью 120 км/ч по отличному шоссе. По сторонам начали появляться оазисы, небольшие островки зелени на серо-желтых просторах пустыни. Коровы и козы идиллически паслись в окрестностях молочного завода "Gloria", в магазин которого зазывала придорожная реклама: "Yogurt y quesos por mayor y menor" ("Йогурт и сыры для больших и маленьких"). В Эль-Педригале дорога сделала резкий прямой поворот налево, и тут же кончился асфальт. На последней заправке залили полный бак по 15 солей ($5) за галлон, и настроив GPS, ринулись в горы.

День 4-й. Маршрут: дорога в ущелье Colca через Huambo - попутные деревеньки - вечерний Cruz del Condor - ужин с управляющим гостиницы "Kuntur Wassi".

Утром оказалось, что отель, где мы остановились на ночлег, располагался у подножия огромной песчаной дюны. Ночью сквозь сон периодически слышали шум проезжающих по PanAm машин, но это ничуть не помешало отлично выспаться. К 8 утра хозяйка организовала простой и вкусный завтрак для единственных посетителей под пологом небольшого шатра. В компании её и наглого, цветастого, ручного попугая, охотящегося за блинами на тарелке, приятно скоротали утренний час. Напоследок хозяйка предупредила:

- Будьте осторожны 9 июля.

- А что такое?

- Перуанская оппозиционная партия готовит серию забастовок по всей стране, протестуя против правления проамериканского президента Алана Гарсия. Скорее всего, дороги перекроют, аэропорты тоже, не будет ничего работать.

Прикинув, что в этот день мы как раз будем в Мачу-Пикчу, вдалеке от беснующихся толп, не сильно обеспокоились. И напрасно! Но обо всём по порядку.

В планах на сегодня значился длинный переезд в ущелье Colca с не самой популярной стороны - не через Арекипу, а через Huambo. С точки зрения логистики, этот путь показался наиболее оптимальным, особенно для тех, у кого есть машина. Автобусы через Хуамбо тоже ходят, но не регулярно. Дорога предстояла нелегкая, гравийная, без каких-либо сервисов по пути. Поэтому, прежде чем окунуться в дикую местность, хорошенько затарились в придорожной лавке водой, сухими перекусами, шоколадными батончиками, и конечно же Инка-колой. Эх, хорошо пошла шипучка!

До первой контрольной точки - поселения El Pedrigal (от Каманы 70 км), промчались со скоростью 120 км/ч по отличному шоссе. По сторонам начали появляться оазисы, небольшие островки зелени на серо-желтых просторах пустыни. Коровы и козы идиллически паслись в окрестностях молочного завода "Gloria", в магазин которого зазывала придорожная реклама: "Yogurt y quesos por mayor y menor" ("Йогурт и сыры для больших и маленьких"). В Эль-Педригале дорога сделала резкий прямой поворот налево, и тут же кончился асфальт. На последней заправке залили полный бак по 15 солей ($5) за галлон, и настроив GPS, ринулись в горы.

Re[Katrin Andreyeff]:

Если оценивать покрытие на Панамерикане на твердые 5 баллов, то здешнее не тянуло выше двух. Местами трясло довольно прилично, приходилось часто останавливаться на отдых. За время пути встретили всего 4 машины, но отсутствие людей щедро компенсировалось животными. Сначала гурьбой овец и коз, неожиданно высыпавших на гребень ближайшего холма.

- Считаться пришли, - пошутил муж.

А потом стайкой викуний, знакомых по чилийскому путешествию представителей семейства верблюдовых. Викуньи - нежные, эфемерные козочки, с очень пугливым нравом. Ни тогда, ни сейчас они не подпустили нас близко, снимать пришлось из машины.

Песчаные холмы постепенно заполнялись кактусами. Робкие, низенькие кустики всё больше смелели, матерели, раздаваясь вширь и ввысь, и вскоре ослепили огромными желтыми цветами. Среди местных данный кактус звался "candle cactus", то бишь "кактус-свеча", но позже, порывшись в интернете, я нашла его точное имя - Peruvian Torch cactus. Растет этот вид только на высоте 2-3 тысяч метров на западных склонах Анд в Перу и в Эквадоре. Перуанские шаманы-целители до сих пор используют сухой кактусовый порошок во время религиозных церемоний из-за его галлюциногенных свойств. Дело в том, что в перуанском кактусе-факеле содержится естественный психоделик мескалин, в небольших количествах, но вполне достаточных, чтобы что называется "заторчать". Жевать кактус мы не стали, но большими желтыми цветами правильной формы полюбовались в полной мере.

Дорога тем временем набирала обороты. В какой-то момент GPS показал высоту 4200 метров, чем несказанно удивил, потому как никаких симптомов "горняшки" не ощущалось. Может подъем был слишком плавным, а может организмы нам попались не слишком чувствительные.

Через 140 км показались приветственные ворота в поселение Huambo (How to get to Huambo); мы официально въехали в пределы ущелья Colca. В книге рекордов Гиннеса за 1984-й год Колка каньон назван самым глубоким в мире, в два раза глубже чем Гранд каньон в Аризоне, США. Но сравнивать их почти невозможно, уж больно разные. Характерной особенностью ущелья Колка и окружающих его долин является то, что они обитаемы. Еще с до-инкских времен здесь обосновались народы Collagua и Cabana.

- Считаться пришли, - пошутил муж.

А потом стайкой викуний, знакомых по чилийскому путешествию представителей семейства верблюдовых. Викуньи - нежные, эфемерные козочки, с очень пугливым нравом. Ни тогда, ни сейчас они не подпустили нас близко, снимать пришлось из машины.

Песчаные холмы постепенно заполнялись кактусами. Робкие, низенькие кустики всё больше смелели, матерели, раздаваясь вширь и ввысь, и вскоре ослепили огромными желтыми цветами. Среди местных данный кактус звался "candle cactus", то бишь "кактус-свеча", но позже, порывшись в интернете, я нашла его точное имя - Peruvian Torch cactus. Растет этот вид только на высоте 2-3 тысяч метров на западных склонах Анд в Перу и в Эквадоре. Перуанские шаманы-целители до сих пор используют сухой кактусовый порошок во время религиозных церемоний из-за его галлюциногенных свойств. Дело в том, что в перуанском кактусе-факеле содержится естественный психоделик мескалин, в небольших количествах, но вполне достаточных, чтобы что называется "заторчать". Жевать кактус мы не стали, но большими желтыми цветами правильной формы полюбовались в полной мере.

Дорога тем временем набирала обороты. В какой-то момент GPS показал высоту 4200 метров, чем несказанно удивил, потому как никаких симптомов "горняшки" не ощущалось. Может подъем был слишком плавным, а может организмы нам попались не слишком чувствительные.

Через 140 км показались приветственные ворота в поселение Huambo (How to get to Huambo); мы официально въехали в пределы ущелья Colca. В книге рекордов Гиннеса за 1984-й год Колка каньон назван самым глубоким в мире, в два раза глубже чем Гранд каньон в Аризоне, США. Но сравнивать их почти невозможно, уж больно разные. Характерной особенностью ущелья Колка и окружающих его долин является то, что они обитаемы. Еще с до-инкских времен здесь обосновались народы Collagua и Cabana.

Re[Katrin Andreyeff]:

Там, где ущелье не очень глубоко, на склонах раскинулись террасы в пре-инкском стиле. Как мне нравились эти фотографии в альбомах, когда мы еще только готовились к поездке! Теперь же, увидев их воочию, за уши было не оттащить от фотографирования. Это один из редких случаев, по-моему, когда вмешательство человека еще больше украсило то, что создала природа. Красивые плавные линии перетекали одна в другую, сливались, снова разделялись, и так до горизонта.

По мере углубления каньона, проехали мимо целой серии небольших деревень, каждая из которых считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями.

Местные жители вели себя очень доброжелательно: махали руками вслед машине, радостно улыбались. Ходили они в нарядных, ярких одеждах. Причем было не важно - работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам.

От Huambo до Cabanaconde, где у нас была забронирована гостиница, всего 40 км. Но проезжаются они часа за два - дорога местами очень плохая. По сторонам пошли деревья повыше, но кактусы и не думали покидать эти места, вольготно раскинувшись на свободных от огородов участках. Какой-то умелец из местных придумал использовать самые острые части кактусов на манер колючей проволоки, украсив ими верхнюю часть каменного забора.

Ослики, козы, коровы и овцы в изобилии паслись по сторонам. Пастухами обычно выступали дети, группы мальчишек лет 10, очень ловко управляющиеся со стадами. На контрасте представился среднестатический американский ребенок аналогичного возраста, проводящий время с каким-нибудь "геймбоем" в руках…

По мере углубления каньона, проехали мимо целой серии небольших деревень, каждая из которых считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями.

Местные жители вели себя очень доброжелательно: махали руками вслед машине, радостно улыбались. Ходили они в нарядных, ярких одеждах. Причем было не важно - работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам.

От Huambo до Cabanaconde, где у нас была забронирована гостиница, всего 40 км. Но проезжаются они часа за два - дорога местами очень плохая. По сторонам пошли деревья повыше, но кактусы и не думали покидать эти места, вольготно раскинувшись на свободных от огородов участках. Какой-то умелец из местных придумал использовать самые острые части кактусов на манер колючей проволоки, украсив ими верхнюю часть каменного забора.

Ослики, козы, коровы и овцы в изобилии паслись по сторонам. Пастухами обычно выступали дети, группы мальчишек лет 10, очень ловко управляющиеся со стадами. На контрасте представился среднестатический американский ребенок аналогичного возраста, проводящий время с каким-нибудь "геймбоем" в руках…

Re[Katrin Andreyeff]:

Вместо того, чтобы сразу ехать заселяться в гостиницу, решили забраться чуть дальше, до знаменитого Cruz del Condor (Креста Кондора) - смотровой площадки на краю каньона. Мы планировали снимать Андских кондоров на следующий день с утра, но вечером тоже был небольшой шанс, что увидим их, тем более, что свет был на редкость удачным. Туристов в это время, понятное дело, не было, но не было и кондоров. Хотя… что это там замелькало среди облаков? Рассекая воздух огромными крыльями, над головами проскользили четыре тени. Слишком высоко, к сожалению.

Чуть ниже основного мирадора находился еще один, удачно вписанный в пейзаж из-за своей формы, напоминающей сверху сельскохозяйственную террасу. В тот момент солнце полностью выглянуло из-за облаков, осветив вертикальную стену каньона, а дальше чернела тень-пустота. Получился натуральный "конец света" в прямом смысле слова :)

Побродив еще немного среди свечек серебристых агав, и засняв лишь одного небольшого сокола, отправились в Cabanaconde, в гостиницу "Kuntur Wassi". Собственно, это единственный более-менее приличный вариант ночлега за бешеные, по местным понятиям, деньги - просили $60 за двушку. Отель располагался на холме, и был виден прямо с центральной площади Plaza de Armas. К слову сказать, я всё время забывала написать, что Plaza de Armas в странах Латинской Америки - это что-то вроде улицы Ленина в Советском Союзе - есть в любом мало-мальском поселении.

Отель стилизован под инкские постройки, сложен из прямоугольных и трапециевидных камней. На входе познакомились с Карлосом, с которым я переписывалась еще из дома. Выдав ключи от номера, он сказал:

- С вами хочет встретится управляющий нашей гостиницы. А, вот и он!

Со второго этажа спускался мужчина лет 50, в теплом пончо и с огромной связкой ключей в руках. Узнав, что приехали русские, на дядю нахлынула волна ностальгии, потому как свои молодые годы он провел в России, обучаясь в геолого-разведывательном институте в Ленинграде. Попросил говорить с ним только по-русски, так как хотел проверить свою память. И надо сказать, он нас удивил - для человека, не практикующего язык более 15 лет, разговаривал он не просто хорошо, а шикарно, лишь изредка спотыкаясь на некоторых словах с шипящими.

Чуть ниже основного мирадора находился еще один, удачно вписанный в пейзаж из-за своей формы, напоминающей сверху сельскохозяйственную террасу. В тот момент солнце полностью выглянуло из-за облаков, осветив вертикальную стену каньона, а дальше чернела тень-пустота. Получился натуральный "конец света" в прямом смысле слова :)

Побродив еще немного среди свечек серебристых агав, и засняв лишь одного небольшого сокола, отправились в Cabanaconde, в гостиницу "Kuntur Wassi". Собственно, это единственный более-менее приличный вариант ночлега за бешеные, по местным понятиям, деньги - просили $60 за двушку. Отель располагался на холме, и был виден прямо с центральной площади Plaza de Armas. К слову сказать, я всё время забывала написать, что Plaza de Armas в странах Латинской Америки - это что-то вроде улицы Ленина в Советском Союзе - есть в любом мало-мальском поселении.

Отель стилизован под инкские постройки, сложен из прямоугольных и трапециевидных камней. На входе познакомились с Карлосом, с которым я переписывалась еще из дома. Выдав ключи от номера, он сказал:

- С вами хочет встретится управляющий нашей гостиницы. А, вот и он!

Со второго этажа спускался мужчина лет 50, в теплом пончо и с огромной связкой ключей в руках. Узнав, что приехали русские, на дядю нахлынула волна ностальгии, потому как свои молодые годы он провел в России, обучаясь в геолого-разведывательном институте в Ленинграде. Попросил говорить с ним только по-русски, так как хотел проверить свою память. И надо сказать, он нас удивил - для человека, не практикующего язык более 15 лет, разговаривал он не просто хорошо, а шикарно, лишь изредка спотыкаясь на некоторых словах с шипящими.

Re[Katrin Andreyeff]:

Проведя небольшую экскурсию по гостинице, он предложил поужинать вместе, после чего оставил обустраиваться в номере. На первый взгляд комната была довольно простая, но многочисленные "фенечки" и элементы декора придавали ей неповторимый шарм. Кондиционеров в номерах нет, а ночью в ущелье Колка очень и очень холодно, так что становилось понятно, зачем на кресле расположилась целая гора из шерстяных одеял.

Ненадолго сходили в ближайшую продуктовую лавку на площади, закупили походной еды на завтра, в том числе ароматные лепешки с сыром, и к назначенному времени вернулись ужинать.

Управляющий самолично распоряжался в ресторане. Специально для нас принесли отдельный стол, поставив его рядом с печью - массивной, каменной конструкцией, используемой не только для обогрева, но и для приготовления еды. Спросил, какую музыку предпочитаем. Мы попросили его выбрать на своё усмотрение, не сильно разбираясь в перуанских песнях, и зная лишь один всем известный хит "Полет кондора". На что управляющий сказал, что просто обожает русскую классику, и поставил… "Лебединое озеро"! Пошутили, что мол с 91-го "лебединое" и любит - шутку понял, смеялся как сумасшедший :)

Ужин начали с pisco sour, красиво поданых мензурок на серебряном подносе; потом кремовый картофельный суп (sopa de papa), в который я влюбилась еще в Чили. Главное блюдо представляла форель (trucha al horno), запеченная в той самой печи, просто изумительная на вкус, распадающаяся на волокна при малейшем нажатии вилкой. А в конце чай, кофе, десерт, опять писко… Поужинали, что называется, на славу. В завершении шеф предложил чай из коки (te-de-coca) в качестве профилактики горной болезни. И хотя мы пока не чувствовали её симптомов, но отказываться не стали.

Кока (Erythroxylum coca) - "родное" растение для западной части Южной Америки, всегда играло важную роль в Андской культуре, а во всем мире известно, естественно, из-за своего алкалоида - кокаина. В одной чашке чая-де-кока содержится примерно 4,21 mg кокаина. Так же как кофе может быть "декофеиновым", этот чай можно "де-кокаинировать", после чего спокойно везти в США, и даже там продавать :) На вкус похож на обычный зеленый чай, разве что немного слаще. Употребление чая-де-кока, так же как и простое жевание листьев коки, усиливает всасывание кислорода в крови, что и помогает бороться с пресловутой "горняшкой".

Болтая о том, о сём, замечательно провели вечер в компании умного и интеллигентного человека. Ресторан был полон, гостиница явно пользовалась популярностью. За соседним столом группа европейских тинэйджеров сравнивала Инка-колу с раствором для полоскания рта у дантиста. Бедные дети! Не было у них в детстве лимонада "Буратино" :)

Поблагодарив нашего хозяина за прекрасный ужин, отправились на боковую. Завтра предстоял ранний подъём и охота за кондорами.

Продолжение следует...

Ненадолго сходили в ближайшую продуктовую лавку на площади, закупили походной еды на завтра, в том числе ароматные лепешки с сыром, и к назначенному времени вернулись ужинать.

Управляющий самолично распоряжался в ресторане. Специально для нас принесли отдельный стол, поставив его рядом с печью - массивной, каменной конструкцией, используемой не только для обогрева, но и для приготовления еды. Спросил, какую музыку предпочитаем. Мы попросили его выбрать на своё усмотрение, не сильно разбираясь в перуанских песнях, и зная лишь один всем известный хит "Полет кондора". На что управляющий сказал, что просто обожает русскую классику, и поставил… "Лебединое озеро"! Пошутили, что мол с 91-го "лебединое" и любит - шутку понял, смеялся как сумасшедший :)

Ужин начали с pisco sour, красиво поданых мензурок на серебряном подносе; потом кремовый картофельный суп (sopa de papa), в который я влюбилась еще в Чили. Главное блюдо представляла форель (trucha al horno), запеченная в той самой печи, просто изумительная на вкус, распадающаяся на волокна при малейшем нажатии вилкой. А в конце чай, кофе, десерт, опять писко… Поужинали, что называется, на славу. В завершении шеф предложил чай из коки (te-de-coca) в качестве профилактики горной болезни. И хотя мы пока не чувствовали её симптомов, но отказываться не стали.

Кока (Erythroxylum coca) - "родное" растение для западной части Южной Америки, всегда играло важную роль в Андской культуре, а во всем мире известно, естественно, из-за своего алкалоида - кокаина. В одной чашке чая-де-кока содержится примерно 4,21 mg кокаина. Так же как кофе может быть "декофеиновым", этот чай можно "де-кокаинировать", после чего спокойно везти в США, и даже там продавать :) На вкус похож на обычный зеленый чай, разве что немного слаще. Употребление чая-де-кока, так же как и простое жевание листьев коки, усиливает всасывание кислорода в крови, что и помогает бороться с пресловутой "горняшкой".

Болтая о том, о сём, замечательно провели вечер в компании умного и интеллигентного человека. Ресторан был полон, гостиница явно пользовалась популярностью. За соседним столом группа европейских тинэйджеров сравнивала Инка-колу с раствором для полоскания рта у дантиста. Бедные дети! Не было у них в детстве лимонада "Буратино" :)

Поблагодарив нашего хозяина за прекрасный ужин, отправились на боковую. Завтра предстоял ранний подъём и охота за кондорами.

Продолжение следует...

Re[Katrin Andreyeff]:

Продолжение вышло.

День 5-й. Маршрут: Cruz del Condor - съемка Андских кондоров - дорога по краю каньона Colca - перевал на 4800 м - альтиплано - Хулияка - ночевка в Puno.

Перуанский каньон Colca - второй в мире по глубине (3191 м), уступающий лишь своему соседу, каньону del Cotahuasi около сотни метров. Оба они почти в два раза глубже знаменитого Гранд каньона в США. Еще с до-инкских времен в Колке проживали народы Collagua и Cabana, успешно приспособившие крутые склоны под сельскохозяйственные террасы-ловушки для ледниковой воды, стекающей с окрестных вулканов. Много позже, когда каньон стал частью цепи между шахтами по добыче серебра в Боливии и побережьем Перу, испанские колонизаторы насильно переселяли местных жителей для работы на рудниках. Но с постройкой железной дороги через Арекипу, всё вернулось на круги своя - фермеры, вернее их потомки, снова оказались в родном каньоне, и были благополучно забыты.

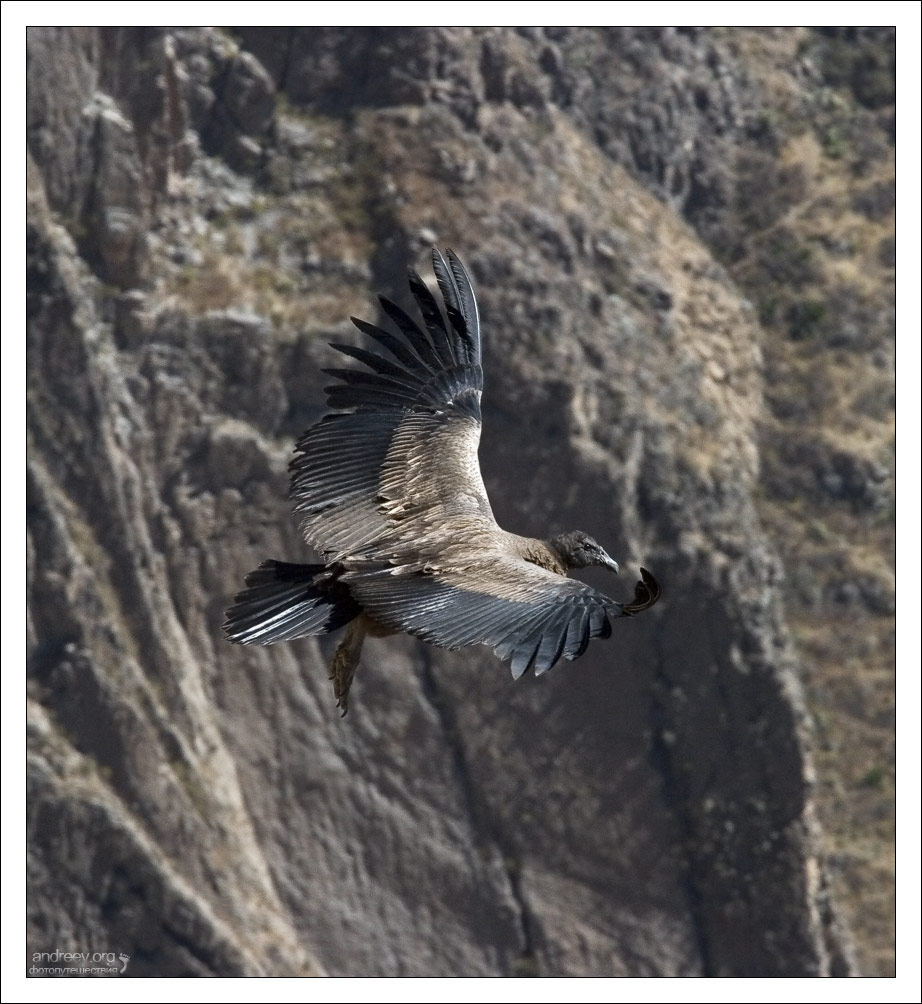

Второе "открытие" Колки произошло сравнительно недавно, когда властями рассматривалась возможность повернуть русло реки Colca для ирригации пустыни. Из затерянной во времени бездны, Колка превратился в одно из самых посещаемых мест на юго-западе Перу, в том числе и из-за птиц. На стенах каньона гнездится внушительная колония Андских кондоров, самых больших летающих птиц на Земле, с размахом крыльев около 3 метров. И было бы странным предположить, что мы, со своей тягой к фотоохоте за пернатыми, сможем пропустить столь интригующее место.

В половине седьмого утра позавтракали в гостинице в обществе любезного управляющего. Он очень сокрушался, что мы уже уезжаем, не отходя от нас ни на шаг буквально до последней минуты. На прощанье попросил с ним сфотографироваться, помог загрузить багаж в машину, и с выражением светлой грусти на лице, отпустил.

До Креста Кондора - самой высокой точки каньона, с которой лучше всего снимать птиц, было около 20 км. Жители Кабанаконде тоже направлялись к мирадорам, но естественно не с целью охоты за птичками, а вовсе даже за туристами. На тележках они везли многочисленные баулы с сувенирной продукцией, а также вели молодых лам с кисточками в ушах, укрытых разноцветными попонками. Один товарищ так даже нес новорожденных, беленьких детенышей альпак в тряпичном слинге через плечо.

К 8 утра уже были на месте, с трудом втиснув машину между большими туристическими автобусами; место явно пользовалось популярностью. От парковки к обзорным площадкам вела хорошо утоптанная тропинка, раздвоившаяся прямо на краю каньона. Ждать решили под крестом, свесив ножки в пропасть. Ох, и намерзлись же мы за это время, несмотря на куртки с гортексом и толстые горнолыжные штаны! Люди, одетые в обычную джинсу, явно страдали от жуткого колотуна, и было похоже, что им уже не до кондоров, а хочется поскорее отсюда смотаться.

День 5-й. Маршрут: Cruz del Condor - съемка Андских кондоров - дорога по краю каньона Colca - перевал на 4800 м - альтиплано - Хулияка - ночевка в Puno.

Перуанский каньон Colca - второй в мире по глубине (3191 м), уступающий лишь своему соседу, каньону del Cotahuasi около сотни метров. Оба они почти в два раза глубже знаменитого Гранд каньона в США. Еще с до-инкских времен в Колке проживали народы Collagua и Cabana, успешно приспособившие крутые склоны под сельскохозяйственные террасы-ловушки для ледниковой воды, стекающей с окрестных вулканов. Много позже, когда каньон стал частью цепи между шахтами по добыче серебра в Боливии и побережьем Перу, испанские колонизаторы насильно переселяли местных жителей для работы на рудниках. Но с постройкой железной дороги через Арекипу, всё вернулось на круги своя - фермеры, вернее их потомки, снова оказались в родном каньоне, и были благополучно забыты.

Второе "открытие" Колки произошло сравнительно недавно, когда властями рассматривалась возможность повернуть русло реки Colca для ирригации пустыни. Из затерянной во времени бездны, Колка превратился в одно из самых посещаемых мест на юго-западе Перу, в том числе и из-за птиц. На стенах каньона гнездится внушительная колония Андских кондоров, самых больших летающих птиц на Земле, с размахом крыльев около 3 метров. И было бы странным предположить, что мы, со своей тягой к фотоохоте за пернатыми, сможем пропустить столь интригующее место.

В половине седьмого утра позавтракали в гостинице в обществе любезного управляющего. Он очень сокрушался, что мы уже уезжаем, не отходя от нас ни на шаг буквально до последней минуты. На прощанье попросил с ним сфотографироваться, помог загрузить багаж в машину, и с выражением светлой грусти на лице, отпустил.

До Креста Кондора - самой высокой точки каньона, с которой лучше всего снимать птиц, было около 20 км. Жители Кабанаконде тоже направлялись к мирадорам, но естественно не с целью охоты за птичками, а вовсе даже за туристами. На тележках они везли многочисленные баулы с сувенирной продукцией, а также вели молодых лам с кисточками в ушах, укрытых разноцветными попонками. Один товарищ так даже нес новорожденных, беленьких детенышей альпак в тряпичном слинге через плечо.

К 8 утра уже были на месте, с трудом втиснув машину между большими туристическими автобусами; место явно пользовалось популярностью. От парковки к обзорным площадкам вела хорошо утоптанная тропинка, раздвоившаяся прямо на краю каньона. Ждать решили под крестом, свесив ножки в пропасть. Ох, и намерзлись же мы за это время, несмотря на куртки с гортексом и толстые горнолыжные штаны! Люди, одетые в обычную джинсу, явно страдали от жуткого колотуна, и было похоже, что им уже не до кондоров, а хочется поскорее отсюда смотаться.

Re[Katrin Andreyeff]:

Кондоры летали очень редко, где-то внизу, в темноте каньона; мы даже не хватались за камеры, бесполезно. Через час на площадке появились гиды, принявшиеся сгонять свои группы обратно в автобусы. В этом, конечно, большой минус организованных экскурсий: у них, мол, расписание, программа, а то, что люди приехали через полмира посмотреть на чудесных птиц, в расчет не принималось. В результате осталось пара десятков самых стойких человек. И, вскоре, мы были вознаграждены прекрасным зрелищем вылетающих из каньона кондоров.

Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь - кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.

Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: "Сеньорита, там опасно, нельзя!" А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора :) 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами - 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж "Полет кондора". Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла "El condor pasa", красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.

Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! :) Хотя вру - впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.

Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь - кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.

Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: "Сеньорита, там опасно, нельзя!" А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора :) 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами - 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж "Полет кондора". Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла "El condor pasa", красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.

Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! :) Хотя вру - впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.

Re[Katrin Andreyeff]:

Дорога до крайнего поселения Chivay на краю каньона запомнилась сильной тряской и неким подобием горной болезни, хотя мы оба не особо ей подвержены. В висках постепенно стало ломить, голову как будто сжимал стальной обруч, с каждой минутой становившийся всё теснее; накатывала тошнота. Проблему решили банальным приемом двух таблеток аспирина, и частыми остановками.

На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия - шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.

Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с "горняшкой". Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги "за просмотр кондоров" (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.

Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название "бензозаправка", а торговую марку "Griffo". Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:

- Гриффо? Воон туда.

На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия - шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.

Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с "горняшкой". Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги "за просмотр кондоров" (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.

Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название "бензозаправка", а торговую марку "Griffo". Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:

- Гриффо? Воон туда.

Re[Katrin Andreyeff]:

За заставой поджидал приятный сюрприз. Во всех отчетах, что я читала до поездки, упоминалось, что дорога до Арекипы долгая, тряская, местами грунтовая. Каково же было наше удивление, когда колеса Сузуки коснулись новехонького, идеального асфальта, еще даже не выцветшего, а почти черного. Обновление этого участка явно произошло недавно (на картах еще нет), и конечно, позволило сэкономить значительное количество времени в пути. Ехали больше 100 км/ч, что в Перу удавалось только на Панамерикане, и то не везде.

Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800… На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный - одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком - велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная - в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.

Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили… ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.

Наконец, показался долгожданный перекресток - правая ветвь к Арекипе, левая - нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке :) Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.

Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800… На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный - одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком - велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная - в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.

Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили… ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.

Наконец, показался долгожданный перекресток - правая ветвь к Арекипе, левая - нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке :) Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.

Re[Katrin Andreyeff]:

И не напрасно - то там, на склоне, то сям, в долинке, паслись и ламы, и более хорошенькие альпаки. Присматривали за ними собаки-пастухи. Частенько, еще не видя стада, но заметив собаку на обочине, мы догадывались, что их подопечные где-то недалеко.

На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие - разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.

Вскоре дыры в асфальте сменились "колейностью", как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.

На горизонте замаячила та самая "страшная" Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы… Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью "Puno" на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим - водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: "Пуно - это туда!" Забавно получилось :)

На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие - разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.

Вскоре дыры в асфальте сменились "колейностью", как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.

На горизонте замаячила та самая "страшная" Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы… Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью "Puno" на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим - водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: "Пуно - это туда!" Забавно получилось :)

Re[Katrin Andreyeff]:

И действительно, не обманул. Оставшиеся 60 км до Титикаки прошли чуть быстрее, дорога балла на 4, даже встретили платильню (3,90 соля). К 6 вечера почти полностью стемнело, но город был неплохо освещен, поэтому довольно быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Totorani". Сплав по Титикаке назначили на следующее утро, а этот вечер мы планировали посвятить различным хозяйственным делам, сходить в ресторан, погулять по городу…

В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.

В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга - бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) - очень помогает, по словам хозяев.

В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или "курочная", как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) - 20 солей, 1/2 pollo - 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).

Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого "Амиго, купи…", предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.

Для ужина выбрали просторное заведение "La casona", где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusquena. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием "куй", но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям - сущие копейки.

В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с "толстой сумкой на ремне", активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.

В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.

Продолжение следует...

В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.

В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга - бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) - очень помогает, по словам хозяев.

В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или "курочная", как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) - 20 солей, 1/2 pollo - 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).

Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого "Амиго, купи…", предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.

Для ужина выбрали просторное заведение "La casona", где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusquena. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием "куй", но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям - сущие копейки.

В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с "толстой сумкой на ремне", активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.

В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.

Продолжение следует...

Re[Katrin Andreyeff]:

Молодцы, супер путешествие... описание и фото бесподобные... завидно до ужаса... хотел бы так же....

Re[MrBAD]:

Спасибо большое!

Re[Katrin Andreyeff]:

Вышла следующая часть.

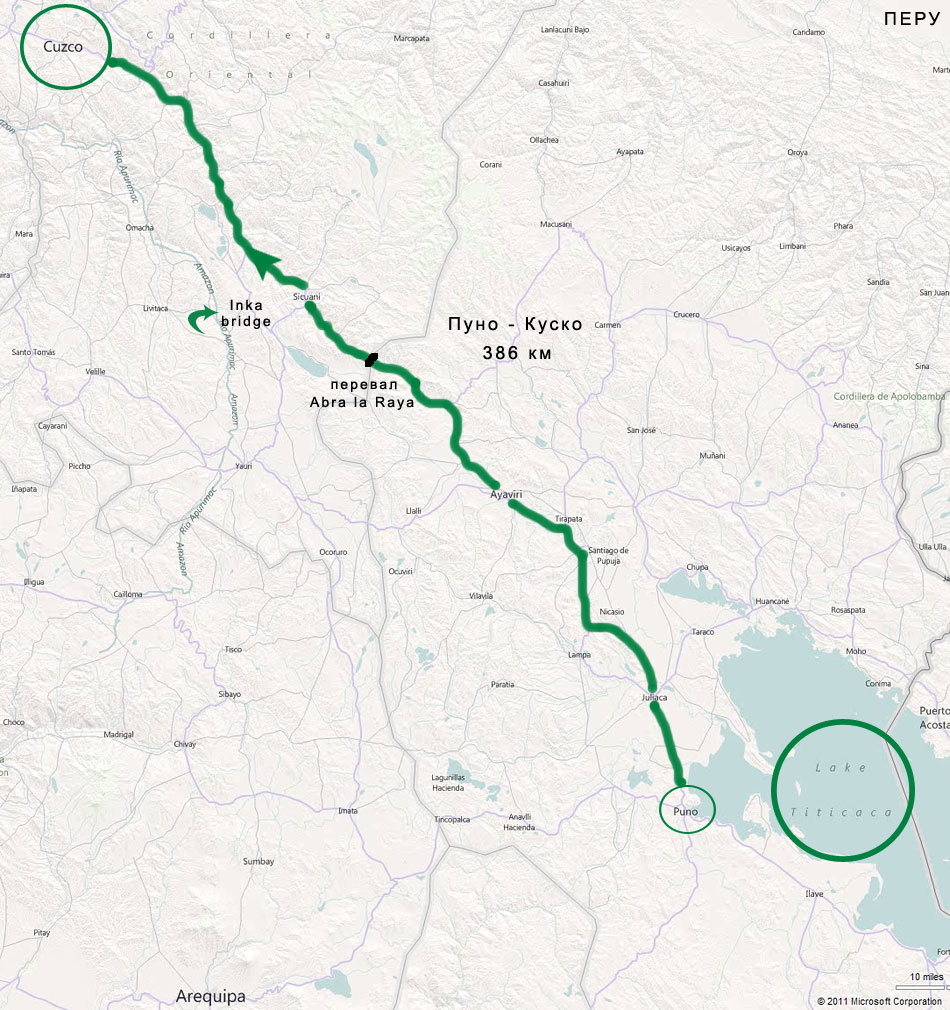

День 6-й. Маршрут: озеро Титикака - плавающие острова (Islas flotantes) - рынок в Пуно - дорога из Пуно в Куско - перевал Abra la Raya - ночевка в Cusco.

Принято считать, что озеро Титикака - самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале расположены озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет, поэтому Титикака держит пальму первенства по праву.

Озеро является естественной границей между Перу и Боливией, привлекая как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый инка - Manco Capac, сын бога солнца, положив таким образом начало Инкской цивилизации.

С детства забавное название было конечно же на слуху, и кто бы мог подумать, что через n-ое количество лет удастся поплавать по этой самой "титикаке". Но, конечно, поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Aymara. Таким оригинальным способом мирные Аймара спаслись от жестоких Инков много веков назад, да так и остались жить на озере с тех пор. Признаться, ни о чем подобном раньше слышать не приходилось, и было очень любопытно взглянуть на экзотические поселения.

Титикаке присуще две погоды: прохладно-дождливо и прохладно-сухо. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с тёмными водами озера.

Утром хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 (сделали скидку $5 со счета, просто так :), и оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке, и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили, в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили 2 билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей ($3). Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт. Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.

У самого берега Титикака не производит впечатление - мутная, цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке. В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера. И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок. Показались первые острова с обзорными вышками. Местные жители только-только просыпались, но тем не менее, приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.

Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются. Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют "бальса де тотора", индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

День 6-й. Маршрут: озеро Титикака - плавающие острова (Islas flotantes) - рынок в Пуно - дорога из Пуно в Куско - перевал Abra la Raya - ночевка в Cusco.

Принято считать, что озеро Титикака - самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале расположены озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет, поэтому Титикака держит пальму первенства по праву.

Озеро является естественной границей между Перу и Боливией, привлекая как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый инка - Manco Capac, сын бога солнца, положив таким образом начало Инкской цивилизации.

С детства забавное название было конечно же на слуху, и кто бы мог подумать, что через n-ое количество лет удастся поплавать по этой самой "титикаке". Но, конечно, поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Aymara. Таким оригинальным способом мирные Аймара спаслись от жестоких Инков много веков назад, да так и остались жить на озере с тех пор. Признаться, ни о чем подобном раньше слышать не приходилось, и было очень любопытно взглянуть на экзотические поселения.

Титикаке присуще две погоды: прохладно-дождливо и прохладно-сухо. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с тёмными водами озера.

Утром хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 (сделали скидку $5 со счета, просто так :), и оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке, и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили, в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили 2 билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей ($3). Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт. Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.

У самого берега Титикака не производит впечатление - мутная, цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке. В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера. И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок. Показались первые острова с обзорными вышками. Местные жители только-только просыпались, но тем не менее, приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.

Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются. Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют "бальса де тотора", индейцы также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

Re[Katrin Andreyeff]:

На островах существует довольно развитая инфраструктура. На самом большом расположена почта, школа, даже краеведческий музей. Часть индейцев не живет постоянно "на воде", уезжая на ночь в свои городские дома со всеми удобствами. Но есть и такие, кто всю жизнь провел на озере, обзавелся семьей, вырастил детей…

Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину. Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.

Усадив всю группу приехавших на тростниковые (а какие еще?!) лавки, нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов, и об озере Титикака. Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Всё очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь - не покупай, да и детишки не висли на ногах у туристов, как я читала в каком-то отчете.

Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего. Тростниковые дома на нём уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше. На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку, играли с детьми, немного торговали сувенирами. Женщины одевались очень ярко, в пышные, разноцветные юбки и кофты, на голове - традиционная для Перу шляпка-котелок (bowler hat, называемая здесь "bombin").

Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах, и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев Кечуа или, как в данном случае, Аймара.

Если девушка не замужем, то она носила две косы, куда вплетала помпоны огромных размеров. У замужних две косы обычно связаны внизу, и помпончики поменьше. Маленьких детей они носили в тряпичных слингах на спине, и по виду, это было удобно и для младенца, и для мамы.

Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину. Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.

Усадив всю группу приехавших на тростниковые (а какие еще?!) лавки, нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов, и об озере Титикака. Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Всё очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь - не покупай, да и детишки не висли на ногах у туристов, как я читала в каком-то отчете.

Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего. Тростниковые дома на нём уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше. На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку, играли с детьми, немного торговали сувенирами. Женщины одевались очень ярко, в пышные, разноцветные юбки и кофты, на голове - традиционная для Перу шляпка-котелок (bowler hat, называемая здесь "bombin").

Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах, и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев Кечуа или, как в данном случае, Аймара.

Если девушка не замужем, то она носила две косы, куда вплетала помпоны огромных размеров. У замужних две косы обычно связаны внизу, и помпончики поменьше. Маленьких детей они носили в тряпичных слингах на спине, и по виду, это было удобно и для младенца, и для мамы.

Re[Katrin Andreyeff]:

Держались индейцы на значительном расстоянии от туристов, даже не поглядывали в нашу сторону, за исключением тех, кто торговал сувенирами на берегу. Если видели, что их фотографируют, не закрывались, но и не позировали специально, просто продолжали заниматься своими делами. Удобнее всего оказалось снимать на среднем зуме в 90-120 мм, чтобы не нарушать их частное пространство.

В какой-то момент ко мне сбоку подошла молодая девушка, и знаками позвала за собой в хижину. Представилась Аной, говорила нараспев, плавно, певуче, как бы оглаживая каждое слово голосом. В домике у неё было устроено что-то вроде текстильного производства. Ана показывала свои товары с большой любовью, рассказывая о том или ином орнаменте. С особым почетом она относилась к вышивке с изображением Виракочи, одного из богов в инкской мифологии. За покрывало из шерсти альпаки размером метр на метр хотела 100 солей ($33), торговалась незначительно, но с другой стороны, им же надо на что-то жить…

Вернувшись к группе, я застала всех с интересом наблюдавших свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике. А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. "Свадьба", скорее всего, была показная, но посмотреть забавно.

К острову постоянно подчаливали новые катера с туристами. Кто хотел, мог нанять тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум, для водной прогулки вокруг островов.

В какой-то момент ко мне сбоку подошла молодая девушка, и знаками позвала за собой в хижину. Представилась Аной, говорила нараспев, плавно, певуче, как бы оглаживая каждое слово голосом. В домике у неё было устроено что-то вроде текстильного производства. Ана показывала свои товары с большой любовью, рассказывая о том или ином орнаменте. С особым почетом она относилась к вышивке с изображением Виракочи, одного из богов в инкской мифологии. За покрывало из шерсти альпаки размером метр на метр хотела 100 солей ($33), торговалась незначительно, но с другой стороны, им же надо на что-то жить…

Вернувшись к группе, я застала всех с интересом наблюдавших свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике. А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. "Свадьба", скорее всего, была показная, но посмотреть забавно.

К острову постоянно подчаливали новые катера с туристами. Кто хотел, мог нанять тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум, для водной прогулки вокруг островов.

Re[Katrin Andreyeff]:

Индейцы чрезвычайно ловко управлялись с вёслами, даже дети; мы аж залюбовались. У них, наверное, этот навык передается по наследству :) Детишки очень симпатичные: с мулато-азиатскими чертами, коричневой кожицей с лёгким румянцем, и черными глазами-щелочками. У девочек - традиционные две косы с вплетенными помпонами.

Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно в порт Пуно.

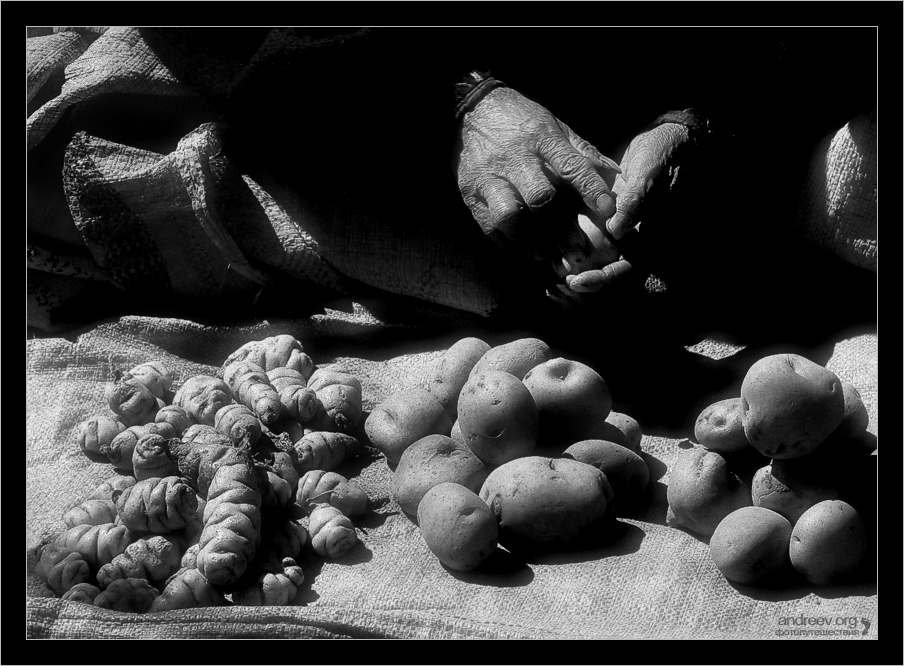

Воскресенье в Перу - рыночный день. В другие дни, конечно, рынки тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре, уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой. А затем нас занесло на продуктовую часть рынка.

Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены - более чем демократические. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля (это меньше $1!). Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено (хотя есть умельцы ;-), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относится настороженно.

Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как не в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни "в крапинку" - всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица (ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с "перевязочками". Её варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно в порт Пуно.

Воскресенье в Перу - рыночный день. В другие дни, конечно, рынки тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре, уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой. А затем нас занесло на продуктовую часть рынка.

Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены - более чем демократические. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля (это меньше $1!). Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено (хотя есть умельцы ;-), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относится настороженно.

Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как не в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни "в крапинку" - всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица (ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с "перевязочками". Её варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

Re[Katrin Andreyeff]:

Удовлетворив здоровое любопытство, и прикупив разных фруктов в дорогу, мы забрали рюкзак в гостинице, загрузили машину, и взяли курс на север, в Куско (386 км). В деревушках придорожные базары шли один за другим, аж глаза разбегались. Шоссе до поселения Pucara качеством не блистало, в заплатках, оценили на 3 балла. К счастью, сделав поворот, дорога превратилась в шикарную, прямую, 5-бальную трассу, сравнимую по качеству с Панамериканой, и побежала очень резво через Альтиплано. По обочинам бродили стада лам и альпак с детёнышами, под присмотром собак-пастухов. Эти собаки настолько чувствовали себя хозяевами здешних мест, что зачастую сидели прямо на дороге. Мол, тебе надо, ты и объезжай, так что осторожнее.

Показатель высоты на GPS плавно пополз вверх, и остановился на отметке 4340 метров наверху перевала Abra la Raya. Признаков горняшки не наблюдалось; мы решили чуток передохнуть от езды, прогуляться по смотровой площадке (карта в формате .pdf).

Она сделана в том же стиле, что и та, по пути из Чивая. Прямо по курсу, в горах красиво свешивался ледник, внизу в долине бежала железная дорога в Куско, а предприимчивые продавцы раскладывали на каменных ограждениях свои цветные товары. Даже альпаку привели, чтобы туристы могли с ней в обнимку фотографироваться. Здесь останавливаются практически все, и коммерческие автобусы, и индивидуалы типа нас; уж больно место фотогеничное.

В окрестностях деревни Marangani пошли очень ухоженные дома с огородами, красиво украшенные плодовыми деревьями и кустами. Все жители деревни стекались на обширную площадь, уставленную киосками по периметру, играла веселая музыка. Пока я наводила легкий порядок в машине, Илья сходил на площадь, где за 3 соля (входной билет, обмениваемый на еду) прикупил стейк из мяса альпаки со специями, и вареной картошки. Сказал, что был там единственным белым, но никто даже не кинул косой взгляд. Пообедали прямо на берегу небольшого ручья под звуки, доносящиеся с площади.

В составленном маршруте, у нас был дополнительный пункт на этот день: "если останется время, посмотреть Inka bridge". Этот самый Puente de Inka находился в районе поселения Sicuani, примерно в 140 км не доезжая Куско. Светлого времени оставалось около 2 часов, и мы решили, что успеем. А вот и зря, до места так и не доехали.

Показатель высоты на GPS плавно пополз вверх, и остановился на отметке 4340 метров наверху перевала Abra la Raya. Признаков горняшки не наблюдалось; мы решили чуток передохнуть от езды, прогуляться по смотровой площадке (карта в формате .pdf).

Она сделана в том же стиле, что и та, по пути из Чивая. Прямо по курсу, в горах красиво свешивался ледник, внизу в долине бежала железная дорога в Куско, а предприимчивые продавцы раскладывали на каменных ограждениях свои цветные товары. Даже альпаку привели, чтобы туристы могли с ней в обнимку фотографироваться. Здесь останавливаются практически все, и коммерческие автобусы, и индивидуалы типа нас; уж больно место фотогеничное.

В окрестностях деревни Marangani пошли очень ухоженные дома с огородами, красиво украшенные плодовыми деревьями и кустами. Все жители деревни стекались на обширную площадь, уставленную киосками по периметру, играла веселая музыка. Пока я наводила легкий порядок в машине, Илья сходил на площадь, где за 3 соля (входной билет, обмениваемый на еду) прикупил стейк из мяса альпаки со специями, и вареной картошки. Сказал, что был там единственным белым, но никто даже не кинул косой взгляд. Пообедали прямо на берегу небольшого ручья под звуки, доносящиеся с площади.

В составленном маршруте, у нас был дополнительный пункт на этот день: "если останется время, посмотреть Inka bridge". Этот самый Puente de Inka находился в районе поселения Sicuani, примерно в 140 км не доезжая Куско. Светлого времени оставалось около 2 часов, и мы решили, что успеем. А вот и зря, до места так и не доехали.

Re[Katrin Andreyeff]:

На главной площади Sicuani шла активная торговля, люди перемещались по всем направлениям; было настолько тесно, что окна в машине изрядно заляпали руками снаружи. В этом же хаосе разворачивались автобусы, чуть ли не под колесами у них в пыли копошились дети (у меня реально сердце ёкнуло, когда колесо одного остановилось в полуметре от сидящего на дороге малыша). Куча рикш; в дупель пьяный мужик (впервые видели в Перу!) пытался справить нужду прямо перед машиной, пришлось посигналить.

Когда мы выбрались из этого ада, было уже довольно поздно. Проехали еще всё-таки в направлении моста, спросив дорогу у встретившихся мальчишек. Они захихикали, махнув куда-то совсем не туда. Другая группа, состоявшая из двух бабушек-кечуа (по-испански не говорили) и сопровождавшей их девочки, указали в правильную сторону, но мы быстро поняли, что не успеем доехать по светлому времени. А поездку в темноте по горным дорогам Перу и врагу не пожелаешь. Эх, еще бы лишний часик!

И тут у нас отвалилось зеркало заднего вида :) Надо сказать, что с машиной обращались не самым ласковым образом, передвигаясь и по грунтовке, и по булыжникам. Вот и настал момент расплаты. Мало того, что в недрах Сузуки постоянно что-то позвякивало и покряхтывало, руль немного бил, так теперь и вовсе остались без центрального зеркала. Решили, что купим в Куско клей, попробуем прицепить на него, а пока так и поедем, ориентируясь только по боковым.

На шоссе выбрались когда уже практически стемнело. По обочинам много голосующего народа, три платильни (в нашу сторону бесплатно, via libre); застава с патрулем, вооруженные Калашниковыми, останавливали на досмотр все грузовые машины.

В Куско въехали в районе 7 вечера, и очень быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Inkarri Inn" по схеме, распечатанной с их сайта. Нас встретили как хороших знакомых с возгласом: "Катрин! Добро пожаловать!" Машину отогнали в охраняемый гараж на соседней улице. Гостиница после реконструкции, блистала чистотой. Номер тоже оказался как с иголочки, с большой, хорошей ванной комнатой; в лобби - бесплатный интернет.

Для ужина менеджер порекомендовал пиццерию "Libertad" за углом. Место настолько понравилось, что заходили туда и в последующие дни. Оно чем-то напоминало чешские таверны: тяжелые, добротные столы с лавками, полумрак, и соблазнительные запахи, витающие в воздухе. Пиццу, как и положено, делали в печи, подавая на толстом, деревянном круге. Взяли 20-см в диаметре especial chicca pizza, чичаррон, papaya con leche, и хорошее местное пиво Cusquena, заплатив за всё 36 солей ($12). Теперь можно было и расслабиться, отдохнуть от дороги. Больших переездов не намечалось в течении трех дней, лишь по окрестностям, да поездка на Мачу-Пикчу.

Но успокоились мы зря, так как через день в Куско произошла мини-революция, серьезно помешавшая нашим планам.

Продолжение следует...

Когда мы выбрались из этого ада, было уже довольно поздно. Проехали еще всё-таки в направлении моста, спросив дорогу у встретившихся мальчишек. Они захихикали, махнув куда-то совсем не туда. Другая группа, состоявшая из двух бабушек-кечуа (по-испански не говорили) и сопровождавшей их девочки, указали в правильную сторону, но мы быстро поняли, что не успеем доехать по светлому времени. А поездку в темноте по горным дорогам Перу и врагу не пожелаешь. Эх, еще бы лишний часик!

И тут у нас отвалилось зеркало заднего вида :) Надо сказать, что с машиной обращались не самым ласковым образом, передвигаясь и по грунтовке, и по булыжникам. Вот и настал момент расплаты. Мало того, что в недрах Сузуки постоянно что-то позвякивало и покряхтывало, руль немного бил, так теперь и вовсе остались без центрального зеркала. Решили, что купим в Куско клей, попробуем прицепить на него, а пока так и поедем, ориентируясь только по боковым.

На шоссе выбрались когда уже практически стемнело. По обочинам много голосующего народа, три платильни (в нашу сторону бесплатно, via libre); застава с патрулем, вооруженные Калашниковыми, останавливали на досмотр все грузовые машины.

В Куско въехали в районе 7 вечера, и очень быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Inkarri Inn" по схеме, распечатанной с их сайта. Нас встретили как хороших знакомых с возгласом: "Катрин! Добро пожаловать!" Машину отогнали в охраняемый гараж на соседней улице. Гостиница после реконструкции, блистала чистотой. Номер тоже оказался как с иголочки, с большой, хорошей ванной комнатой; в лобби - бесплатный интернет.

Для ужина менеджер порекомендовал пиццерию "Libertad" за углом. Место настолько понравилось, что заходили туда и в последующие дни. Оно чем-то напоминало чешские таверны: тяжелые, добротные столы с лавками, полумрак, и соблазнительные запахи, витающие в воздухе. Пиццу, как и положено, делали в печи, подавая на толстом, деревянном круге. Взяли 20-см в диаметре especial chicca pizza, чичаррон, papaya con leche, и хорошее местное пиво Cusquena, заплатив за всё 36 солей ($12). Теперь можно было и расслабиться, отдохнуть от дороги. Больших переездов не намечалось в течении трех дней, лишь по окрестностям, да поездка на Мачу-Пикчу.

Но успокоились мы зря, так как через день в Куско произошла мини-революция, серьезно помешавшая нашим планам.

Продолжение следует...